【ブックリスト「本はともだち」】保護者の方むけコメント2025

2025.06.16

八戸市内の小学生に、本が購入できるブッククーポン券を配布する「マイブック推進事業」。2014年から始まり、今年で11年目を迎えます。

2017年からは、クーポンとともに、おすすめブックリスト「本はともだち」を配布。小学生のみなさんに、「読んでみたいなあ」と思ってもらえるようなリスト作りをめざし、選書やレイアウトをしています。

保護者の方向けのおすすめコメントを作成しました。本を選ぶ際の参考にしてみてください。

—

文章を書いた人:ブックリスト監修の戸田山みどりさん

*以下、バナークリックで、コメントにジャンプします*

ものがたりをたのしもう!

『だいぶつさまかぜをひく』

『だいぶつさまかぜをひく』

苅田澄子/ぶん 中川学/え アリス館(2025/2) 1650円

吹き抜けのある近代的な建築のなかに白衣の集団が忙しそうに立ち働いている。ここは病院。とはいえ、移動手段は金色の雲だったりして、いかにも「ほとけさまのびょういん」だ。本日のメインの患者は、表紙で派手に鼻水を垂らしている大仏さま。お姿が大きいだけに、風邪のひきっぷりも迫力満点だ。薬師如来のお医者は、日光菩薩・月光菩薩と十二神将の看護師を引き連れて往診に出かける。さまざまな仏様がそれぞれに大活躍して大仏さまを看病。文中では詳しく紹介されない仏様も、見返しにお姿が名前入りで紹介されているので、服装や持ち物、髪型などを見れば、どなたかわかるだろう。カバーの裏側には、それぞれの仏様のさらに詳しい紹介が掲載されている。お話を楽しんだら、仏様の名前を覚える、という楽しみがある。

苅田澄子の文章と中川学の絵による「だいぶつさま」シリーズには、これまでに『だいぶつさまのうんどうかい』(2017年)、『だいぶつさま おまつりですよ』(2020年)がある。仏像たちが日常生活を送ってみたら、という発想がおもしろい。

『日曜日生まれの女の子 女の子の昔話えほん ドイツのおはなし』

『日曜日生まれの女の子 女の子の昔話えほん ドイツのおはなし』

中脇初枝/再話 さとうゆうすけ/絵 偕成社(2024/10)1870円

女の子が主人公である昔話を集めた「女の子の昔話えほん」シリーズの一作。表紙には決然とした表情で歩く三つ編みの女の子。巻末に掲載されている「〈女の子の昔話えほん〉シリーズについて」にもあるように、世界の昔話の中には女性を主人公としたものが少なくない。ところが、絵本の形で出版されているものには、女性を主人公としているものは意外に少ないのだ。女の子が主人公の物語でも、よく知られているものは男性(王子様)によって助けられる物語に偏っていないだろうか。そこには再話した男性文学者たち(有名なシャルル・ペローやグリム兄弟など)の志向や、社会の要請などの歴史が影響している。しかし、昔話の豊かな伝統をあらためて見直してみると、元気な女性主人公が大勢いるのだ。

『日曜日生まれの女の子』はドイツで語られていたお話を文章にしたもの。末の妹が悪い魔法にかかった兄たちを救い出すとともに、その優しい心根が、同じく魔法にかけられていた王子様を救出することにもなる、という物語。絵本シリーズには、そのほかにも日本やフランス、ハイチといった各地で語られてきたお話がおさめられている。また、絵本の元にもなっている物語集として、同じ著者による『女の子の昔話:日本につたわるとっておきのおはなし』(偕成社、2012)、『世界の女の子の昔話』(偕成社、2023)がある。

『トドにおとどけ』

『トドにおとどけ』

大塚健太/作 かのうかりん/絵 パイインターナショナル (2024/7) 1540円

表紙にはお馴染みのあの鳥の正面顔が大きく描かれている絵本。八戸市民にとっては、かんじんのオチがオチにならない(たぶん、小学生だって、すぐわかってしまう)というのが最大の難点だ。今日はトドさんの誕生日。シロクマさんは自作のケーキを自分で渡すのは恥ずかしかったのだろうか、配達を依頼することにする。「カモメさん このケーキを トドくんのところに とどけてくれない?」この段階で、すでに野次が飛んできそう。「カモメさん」がであうのはアシカ、アザラシ、セイウチといった海の哺乳類。どこか似ているけれど決定的に違う。最後はダメ出しでオットセイが登場。シロクマさんは自分の誤りに「ごめんなさい」。でも、もちろん、最初の最初から、まちがわれていたのは「カモメさん」。その「まちがえは だれにでも ありますから」という発言には達観の響きがある。いやいや、八戸の小学生はまちがえたりしませんよ。楽しい繰り返しで、海の生き物の名前をおぼえよう。とくに、あの鳥の名前はまちがえないように。

『ひつじシステム』

『ひつじシステム』

大串ゆうじ/作 小学館(2025/2) 1760円

明日は遠足で朝が早い。そういう時に限って、なかなか寝つけないものだ。いつもより早く寝ようとするからだし、明日のことが心配だったり楽しみだったりするからだ。だが、寝つけない理由はどうでもよい。寝つけないのに眠れないときどうすればよいのか。羊を数えるというのは、もともとは英語圏の慣習からきているようだが、どちらかと言えば冗談のネタとして使われることの多い一種のおまじないだ。この絵本もその伝統(?)に則って、膨大な数の羊がシュール・リアリスティックな動きをすることが最大のポイント。こんな変な機械が頭に浮かんだ時点で、すでに夢の中なんじゃないかな。よく見るとひつじではない動物が混じっているので、探してみよう。

『山の学校 キツネのとしょいいん』

『山の学校 キツネのとしょいいん』

葦原かも/さく 高橋和枝/え 講談社(2024/11)1650円

「うみのとしょかん」シリーズの作者による幼年童話。山間の学校の学校図書館司書のかえでさんと、子ぎつねのリンくんとの交流を描く。子ぎつねのリンは図書館の機械がバーコードを読み込む時の「ピッ」という音を出してみたくて、図書館の窓辺にやってきたのだった。その音は、リンくんに、いなくなってしまった友達を思い出させてくれるものだった…… リンといっしょに図鑑を眺めたり、かえでさんおすすめのキツネの出てくる本を探してみたりすると楽しそう。校庭にキツネがやってきてもおかしくないような学校の様子を想像しながら読みたい。ふりがなつきで「教室」などに漢字が使われているので、2年生以上向け。

『こてんちゃんがきた!』

『こてんちゃんがきた!』

いとうみく/作 かのうかりん/絵 理論社(2024/10)1,430円

1年生の教室にとつじょ現れた「こてんちゃん」。背中には羽があり、着物を着て下駄を履いている。頭には不思議な形の帽子、手には葉うちわを持っている… つまり、この子は天狗の子どもであるらしい(文中にその名前は登場しないが)。こてんちゃんは言葉づかいは偉そうだが、あんがい素直。しかし、素直すぎて授業に身がはいらないのをかくす様子もない。となりの席の「ぼく」は、こてんちゃんがクラスの子どもたちに「へん」と思われたりすると心配するが、その言動にもかかわらず、こてんちゃんはだんだんクラスに馴染んでいくようだ。学校という新しい環境で、それまでには知らなかった人たちと一緒に活動するようになる一年生の不安と期待に応える展開である。マイペースで揺るがぬ自信の持ち主かと思うと、強がりを言う側面も見せたり、と、こてんちゃんのキャラクターが魅力的だ。クラスの子、みんながともだちなのでは、というぼくのことばに、「よくばりすぎ」「みんなでなくてもいいのだ」というこてんちゃんの言葉にハッとする子どももいるかもしれない(2025年3月24日朝日新聞「折々のことば」で哲学者の鷲田清一はこのくだりを紹介している)。

『たい焼き総選挙 (読書の時間 20)』

『たい焼き総選挙 (読書の時間 20)』

新井けいこ/作 いちろう/絵 あかね書房(2024/9)1300円

昔からある庶民のおやつ、たい焼き。子どものお小遣いでも買える値段設定と、あたたかいうちに食べるのがいちばんという気取りのなさがポイントだ。この物語の主人公、拓都は小学校4年生。クラスメートと一緒に塾にも通っているが、勉強の後のおやつが楽しみだからかもしれない。お気に入りは商店街の小さなお店のたい焼き。店主は同じクラスの女の子、菜央のおばあちゃんだ。とはいえ、若々しい店主は、小学生たちからもアユミさんと名前で呼ばれている。子どものお客さんにもまめに声をかける店主の人徳のゆえだろう。その店主がぎっくり腰でお店を休むことになった時、拓都はがっかりしただけではなく、何かできることはないだろうか、と考えた。いくぶんか、菜央に良いところを見せたいという気持ちもあるようだが、たい焼きが大好き、というのも正直な気持ちだ。

ということで、小学生たちは、ただの常連客から一歩進んで、たい焼き屋の手伝いを買って出ることに。しかし、家族ではない子どもは働かせることはできないとか、食品ロスは経営上の問題でもあるとか、どうやって無駄を出さないようにするのか等、拓都たちはお店の経営の基本を知ることになる。さらに、たい焼きの売上を増やすために種類を増やすことができないかと考えて、商店街でアンケートをとるまでになる。

アンケートの取り方や統計の基本など、小学生にもわかりやすく説明されている。商店経営を取り上げる子ども向けの物語というのは意外に少ない。お店が元気で街の人たちに愛されているということは、住んでいて楽しい街であるための基本だ。この本をきっかけに、小学生も地域に目を向けて、自分たちの住む街に興味を持ってほしいと思う。

『参上!ヌンチャクゴリラ』

『参上!ヌンチャクゴリラ』

川之上英子/作 川之上健/作 朝倉世界一/絵 岩崎書店(2024/10)1,540円

ユーモアというより脱力系ナンセンスSF。そもそもキーワードは(しょうもない)ダジャレ。ある日、宇宙人の介入によって、地球上の人間はゴリラに変えられそうになるが、その危機を救ったのはダジャレだった。宇宙人が地球人をゴリラに変えようと考えた背景として、いちおうもっともな理由が説明されている。遺伝子が98%同じであるにもかかわらず、人間の方は地球という惑星を破滅に追い込もうとしており、それに比べてゴリラの方は平和的な生物である。だから、人間がゴリラになれば… というわけだ。しかし人類による環境破壊を糾弾する、という真剣さはまったくなく、基本的には宇宙人も人間も、きっといい奴に違いない、という楽天的な物語世界である。もう一つのキーワードは給食。給食の存在感を思い出させる1冊でもある、って、なんのこっちゃ。

長い物語を読み慣れていない読者でも、1人称の語り口の軽快さと、ご都合主義とはいえ人類の危機がかかった展開に、読み進めたくなる怪作。主人公は小学5年生だが、高学年向けなのか?

『そしてパンプキンマンがあらわれた』

『そしてパンプキンマンがあらわれた』

ユソジョン/作 キムサンウク/絵 すんみ/訳 小学館(2024/10)1760円

主人公は小学5年生の女の子イェジ。毎日の生きがいはVRゲーム「パイキキ」の世界での冒険だ。現実の世界では、転校して3ヶ月になるのに学校に居場所はなく、友達もいない。過去のある出来事のせいで、以前の友人とは疎遠になっているからだ。得意だった絵を描くことも、今ではVRゲームのためにしかしていない。パイキキは巨大な仮想現実空間だが、ゲームの参加者が自作のアイテムを装備することができるという点がイェジは気に入っていた。パイキキ世界でもイェジは自分で作ったアイテムを使って一人で遊ぶ。ところが、イェジの作品は、パイキキの古株ユーザーであるらしい「ヘルメットボーイ」と名乗る男の目にとまる。ヘルメットボーイはイェジと自分が組めば、仮想空間の中で新しい事業が始められると持ちかける。イェジは作品への情熱を褒められて、仮想空間での創作活動に生きがいを見出す。だが、楽しい逃げ場所だったはずの仮想空間は、やがて現実と同じようにイェジを追い詰めていくようになる。最後にイェジは、自分が何者であるかは、自分自身で探し出さなければならないことに気づく。

仮想空間というある意味では現実に存在しながら、その中ではユーザーが魔法のような超自然的な能力を使える世界を舞台にしているため、魔法ファンタジーと同じような寓意的な物語が可能になっている。韓国では子どもたちに熱狂的に支持された、というのも納得できる。ゲームの世界のような鮮やかな挿絵も効果的。

『ラナと竜の方舟 沙漠の空に歌え』

『ラナと竜の方舟 沙漠の空に歌え』

新藤悦子/作 佐竹美保/絵 理論社(2024/4)1760円

砂漠の中に立つ砂色の街。ラクダのキャラバンを乗せて飛ぶ巨大な竜。人の顔をした伝説の鳥フープー。エキゾチックな道具立てて始まるファンタジーだが、読み進めるうちに、この不思議な世界に送り込まれた子どもたちは現実世界の現代の紛争地帯から逃げようとしていたことがわかってくる。視点人物であるラナは、おそらくアフガニスタンなどのイスラム原理主義者による迫害から逃れてきた女の子。もっと幼いジャミルは自宅が爆撃されている。生き延びるため、希望のある未来を手に入れるため、命をかけて逃げなければならない子どもたちに、束の間の休息と考える時間を与えたい。それがこの街とこの物語の役割なのだろう。ファンタジーではあるが、現実の紛争や戦闘とつながるリアリティの強い作品だと言える。一方で、この街に留まることを選んだ大人たちは、なぜそうすることにしたのか、語られていない物語を想像することも求められているようだ。

読書案内としては、同じ作者による中東を舞台にした作品のほか、ジャネット・ウィンター『アフガニスタンのひみつの学校 ほんとうにあったおはなし』(さ・え・ら書房、2022年)などを紹介してほしいと思う。

『えほん ときの鐘』

『えほん ときの鐘』

小林豊/作・絵 ポプラ社(2024/7)2200円

今からおよそ300年前の江戸の町に、オランダ人一行が到着した。オランダ東インド会社のマークのついた幟を立て、大名行列のようにカゴに乗ってやってくる。宿は日本橋本石町の長崎屋。時計がわりに明け暮れの時を告げる本石町(石町)の時の鐘のすぐ下だった。太平の世になって100年近くが経ち、時は元禄あたり。町は繁栄し、江戸の人々は異国の人に興味深々だ。主人公の新吉は本石町あたりに住む子ども。本当は御法度だからこっそり抜け出してきた「オランダさん」と言葉をかわす。ヤンと名乗るオランダ人は江戸の街を見学したいというが、表立っては歩けない。そこで、新吉が相談したのは魚屋のベラボウさん。きっぷの良い江戸っ子らしく、お役人の目をかすめて船で市中を案内しようと提案する…

江戸の町では運河が張り巡らされて、船が重要な交通手段になっていた。そこは当時のヨーロッパ諸国の中で唯一の貿易相手国(他に、中国・朝鮮・アイヌとは交易がされていた)だったオランダの港湾都市と似ているかもしれない。作中でも、ヤンは生まれ故郷のデルフトを思い出すと言って懐かしがる。東インド会社の商館員として来日し、日本をヨーロッパに紹介した人物として最も知られているのはシーボルトだろう。だが、シーボルトが来日したのは19世紀前半で、すでに日本でも蘭学が盛んになっていた頃。いっぽう、この作品の江戸は、17世紀末から18世紀初頭にかけて将軍綱吉の治世の時期のようだ。作中にもあるように、綱吉はオランダ人に対して型通り以上の関心を示した将軍だった。

ヤンは架空の人物だが、当時の商館員の中には何人か、ヤンのように日本に関する記録を残した人々がいる。最も詳細な記録を残したのが、オランダ商館の医師として来日し、商館長とともに将軍綱吉に謁見したドイツ生まれのケンペルだろう。綱吉は「犬公方」と陰口を叩かれたことは教科書などでも取り上げられており、作中でもベラボウさんが「犬猫のついでに、オレたち町人も憐れんでほしいってもんよ」と述べている。しかし、ケンペルは綱吉を、公正で賢明な君主として記録している。「憐れんだ」対象には妊産婦や子ども、病人や行き倒れといった庶民も含まれており、捨て子の禁止などは江戸時代を通じて政策とされた。

作中、ヤンは自分の国が「たくさん戦争をした」と述べている。17世紀のオランダは経済的・文化的に歴史上最も繁栄した時期だが、ヨーロッパ各地が度々の戦火に巻き込まれた時代でもあった。ヤンは江戸の町を平和の産物であると考えているようだ。その辺りも、ケンペルの記録がモデルになっているかもしれない。松井洋子『ケンペルとシーボルト 「鎖国」日本を語った異国人たち』(山川出版社 2010年)は、簡潔ながら日本とオランダの交流史をオランダ商館員として来日した人々を通して描いている。長崎屋での交流に関しては、片桐一男『それでも江戸は鎖国だったのか オランダ宿日本橋長崎屋』(吉川弘文館 2008年)に詳しい。

『ねこにこにこね』

『ねこにこにこね』

石津ちひろ/回文 たかばやしまり/絵 偕成社(2024/10)1320円

ネコ(茶トラ)と女の子が登場する回文絵本。春先の庭の様子、女の子の家の中、ネコとその周りの小物など、温かな色合いとタッチで描きこまれていて、絵を見る楽しみも大きい。回文はそれほど複雑ではなく、声に出して読みたくなるリズミカルなもの。低学年の子どもでも理解できる語彙だろう。読み通して終わり、ではなく、手元に置いておりにふれ手にとって眺める楽しみのある絵本だ。

せかいをひろげよう

『テントーむし』

『テントーむし』

鈴木のりたけ/著 寒川一/監修 白泉社(2024/6) 1,650円

今や絵本界の大ヒットメーカーである鈴木のりたけ。ヒットの理由の一つに、まずお父さんが欲しくなって子どもに買って帰る、ということがあるようだ。この作品も、子どもだけでなく大人の心を掴む要素が充実している。そもそも、日常を離れたごっこ遊びのように見えるキャンプは、毎日家事に追われている大人にとっても新鮮だし、まして普段あまり食事の支度に参加していない子どもにとっては、創造的な遊びの最たるものだろう。そして、この作品の素晴らしい点の一つが、キャンプのロケーション。家族キャンプの会場は、岩だらけの海岸に近い草地なのだ。これって、種差キャンプ場みたい……。

マンガのようなコマ割り形式で展開するので、テントはりの手順や薪割りの方法などがわかりやすい。短時間でパスタを茹でる方法や、密閉パックを使って大鍋で複数人分のご飯を個別に調理する方法は、覚えておくと便利だろう。後書きにもあるように、災害の頻度が高い国土に住むものとして、電気やガスが使えない場面に出会うことは想定しておかなければ。テントを張った泊まりがけができなくても、野外調理は体験しておいた方が良いかもしれない。そんなきっかけになる一冊。

『食べて楽しむ科学実験図鑑』

『食べて楽しむ科学実験図鑑』

尾嶋好美/著 SBクリエイティブ(2023/7)1980円

タイトルどおり、食べられる科学実験の手引き。実際の作業は「調理」と言ってもよいのだが、食材の化学変化を楽しむことが目的なので、一般の料理の本ではあまり紹介されないようなレシピ、たとえば炭酸水をペットボトルから溢れ出させる、であるとか、ミカンの薄皮を化学処理でむく(溶かす)、あるいはゆで卵の黄身と白身をひっくり返す、といった方法が取り上げられている点が特徴となっている。そして、とりもも肉と胸肉を同じ方法で調理して食べ比べてみる、とか、ふんわりピザとカリカリピザを比べてみる、といった、比較のために条件を揃えて調理するという記事が豊富だ。つまり、あくまでも科学実験としての料理なのである。そして、なぜそのような結果になるのか、科学用語も使って解説されている。とは言っても、科学変化の仕組みは平易なことばでわかりやすい。火を使うものは大人と一緒に取り組もう、とされているが、電子レンジや冷蔵庫だけでできるレシピもあり、気軽に挑戦できるだろう。まず実際に作ってみることで、「なぜだろう?」という「問いを立てる力を身につけてほしい」という著者のメッセージが、本書の趣旨を語っている。

『ショベルカーごあんぜんに!』

『ショベルカーごあんぜんに!』

はっとりひろき/作 交通新聞社(2025/1)1540円

最近はテレビ番組でも、工事現場などの地道な仕事に着目する企画が増えてきたように見える。ここでは、建設現場で作業にあたるショベルカーを取り上げて、具体的な作業と共にその機能を紹介している。ひらがな表記の縦書きで、工事現場におけるショベルカーの1日を語っていくと同時に、描かれている絵の横に、横書きでより詳細な解説が付けられているので、詳しいことを知りたい機械好きの読者の興味も満足させるだろう。副題にあるように、あくまでも現場で作業にあたるショベルカー(というか、その操作をする人)が主人公であり、そこでの最大のポイントは安全であること、という視点が今日的だ。作者は現役の整備士でもあり、重機に対する愛情と誇りが伝わってくる。

『すもうのずかん』

『すもうのずかん』

オゼキイサム/絵 藤井康生/監修 Gakken(2023/6)1430円

相撲の基本的なルールや、決まり手といった技術的なこともさることながら、相撲取りはどのくらい重いのかを子どもの人数と比べたり、まわしの締め方が図解されていたりと、子どもの読者の興味を引きそうな紹介方法がとられている。本場所や稽古の日のスケジュールなどは、大人もあまり知らない情報だろう。さらに、相撲の世界を支える行事・呼び出し・床山・相撲部屋などの仕事や、その道具にもページがさかれている。日本の伝統文化とは言え、現在の相撲界は国際的であることも、さりげなくイラストから伝わってくる。専門用語はそのままに、横綱などの呼び名以外は、ほとんどひらがなで表記されているので、耳で聞いて用語になじんでいる読者であれば、低学年でも自分で読めるだろう。

『みることばさわれることば手話えほん2 ともだち』

『みることばさわれることば手話えほん2 ともだち』

スギヤマカナヨ/作 吉岡昌子/手話監修 あすなろ書房(2024/10)1760円

小学校5年生の国語で手話と点字について学ぶ。手話は世界各地でそれぞれに発展した自然言語で、日本で用いられているものは日本手話と呼ばれ、日本語とは異なる文法を持つ。手話では「手」が重要な役割を果たすが、その名前に反して手だけで表現するわけではない。眉の動作や口元などの顔の表情や、首の動かし方も意味を持っている。聴覚に障害のある人がすべて手話でコミュニケーションを取っているわけではないが、手話は騒音などで音が聞こえにくい場所でも便利なものらしい。今年の11月には東京で、4年に1回実施される夏季デフリンピック競技大会が開催される。それにあわせて、聴覚障害者のスポーツに関連する情報も増えている。この機会に「見る言語」である手話の世界をのぞいてみよう。

著者のスギヤマカナヨは手で見る学習絵本「テルミ」編集長。「みることばさわれることば 手話えほん」はこれまでに3冊が出版されている。

『みらいってなんだろう』

『みらいってなんだろう』

ほそかわてんてん/作・絵 講談社(2023/1)1595円

小学4年生のちぃちゃんが主人公。チィちゃんは明日の遠足のことが心配だ。乗り物酔いをするかもしれないし、そんなに長い距離を歩いたことがないので、歩き通せるかが不安なのだ。「みらいってどうなるか わからないから 心配になっちゃうよね」。でも、と作中の声はちぃちゃんに語りかける。「心配するのは わるいことじゃないんだよ」。誰もが持っている記憶の引き出しから、「だんだん『こうすれば うまくいく』ということを じどうてきに えらぶようになる」。選ぶのは自分で、選んで進んでいく道が未来なのだ。誰もが明日はより良くなることを望んで行動しようとするものだから、きっとあなたの未来は素敵なものになるよ、と読者をはげます。

小学校の教科書の中では、不安に対処する方法などを教わる機会はなさそうだ。だが、実際には子どもたちも新しい事態を前にすれば心配することもあるだろう。心配しないとしたら、むしろそのほうが心配だ。心配な時は大人に相談するさえも、そんなことで心配するなんて、と言われないかと心配になる。本ならば、安心して答えが得られるのではないだろうか。ときどき読み返してみる一種のお守りのような本だ。

『パパはたいちょうさんわたしはガイドさん』

『パパはたいちょうさんわたしはガイドさん』

ゴンサロ・モウレ/作 マリア・ヒロン/絵 PHP研究所(2023/12)1870円

毎朝、自宅から学校まで、娘は父と手をつないで歩く。娘は「少しは見える」が、父は見えない。つないだ手の反対側には白杖がある。父は娘をガイドさんと呼ぶけれど、娘にとって父は隊長さんだ。どんな朝でも、周りの気配でどこに何があるのか娘に伝える父。通りすがりの人の気持ちまでわかってしまう。はっきりとは見えないはずの世界が、二人の会話で描かれるように、画面では色鮮やかなジャングルの姿で表現される。さまざまな形の鳥たち、動物たち。人々の声はオウムに姿を変える。横断歩道の橋の下にはカバのいる川が流れる。娘にとっては28歩の川=道路を渡るのは、いつも冒険だ。しっかりと繋がれた手から二人の信頼と愛情が伝わってくる。スペインの作家と画家による絵本。

『世界の納豆をめぐる探検』

『世界の納豆をめぐる探検』

高野秀行/文・写真 スケラッコ/絵 福音館書店(2024/10)1430円

中華料理や韓国料理だけでなく、最近は本格的なインド料理やおしゃれなタイ料理、庶民的なヴェトナム料理など、さまざまな国や地域の料理を国内でも味わえるようになってきた。そういった海外の料理で納豆のようなものにお目にかかったことがなかったので、これは日本の伝統食なのだろうと思い込んでしまった。だが、世界の隅々を探検してきた著者によれば、ミャンマーやネパール、中国南部の少数民族にも納豆と同じような食品があるという。実は韓国料理にも納豆を使った料理がある。調理法が、日本では一般的ではなくなった、汁に入れるという方法であるため、同じものとは思われていなかったのでは、という。さらに、アジアだけではなく、アフリカの乾燥した地域にも、納豆があった。大豆ではなく、地域に自生する樹木の種子を発酵させてつくるものだ。そして、同じような匂いと同じような糸引きを生み出していたのは、世界中どこでも同じ納豆菌だということが明らかになった。

「アジアやアフリカで、納豆が食べられているのは決して豊かではない土地だ」と著者は述べている。動物性タンパク質が得られにくい山の中や乾燥した土地で、人々に必要なタンパク質を提供してきたのが納豆菌のはたらきだ。もしかすると農業よりも古いかもしれない納豆菌と人類の関わり。地球に負担の少ない食生活(畜産業は温暖化の原因の一つとされている)のためには、納豆はこれからますます注目されるかもしれない。近年では、三戸町の企業がEUに向けて納豆の輸出をし始めている。ヨーロッパではどんな風に食べられているのだろう。ご飯にかけるだけが納豆の食べ方ではない(それはとってもおいしいけど)。この本で紹介されているようなアジアやアフリカの納豆料理を参考にしてみるのも、楽しいだろう。

『給食が教えてくれたこと 「最高の献立」を作る、ぼくは学校栄養士』

『給食が教えてくれたこと 「最高の献立」を作る、ぼくは学校栄養士』

松丸奨/著 くもん出版 (2023/07)1,540円

現役の学校栄養士である著者による著作。著者の松丸さんは2013年の全国学校給食甲子園で、男性栄養士として、また東京都代表として、初めての優勝を果たしている。その二つの肩書きそれぞれの背後には、著者のなみなみならぬ努力があった。社会での職業におけるジェンダーの偏りは、多くの場合、女性の職場進出にとってのハードルとして存在してきたが、栄養士の世界ではかつて男性が資格を取るために学ぶ環境が非常に限られていた、という事実は案外知られていないかもしれない(現在では共学化によって、事態は改善しているようだ)。とくに、学校栄養士の現場への男性栄養士の進出は遅かったということで、著者が信頼を得るためにとった数々の取り組み(休日も自宅で試作の日々、等)は、プロフェッショナルであることとはどういうことかを示しているように思う。また、東京都でも伝統野菜が作られていることを調べ上げて、農地に通って農家の信頼を得ていった過程は、そのまま子どもたちへの地域の歴史を伝える食育へと発展している。

冒頭に提示された、給食にとって最大の目標は残食がないこと、という現実的な解説は、海外での食育の経験を経て、後半では地球の未来の問題へと繋がって行く。また、学校栄養士を目指したきっかけは、自身の小学校時代の体験にあった、という自伝的な要素は、学校の環境になじめていない子どもたちに対して、給食を回路に手を差し伸べる語り掛けに結びつく。

著者の勤務する都内の公立小学校は自校調理方式であるようだ。効率という点から自校で調理する学校は少数派となっているが、子どもたちの生命を根底で保証する給食の役割を考えると、給食室と子どもたちが近い環境は重要であると思える。

『稲作ライブ おもしろくてたいへんな田んぼの一年』

『稲作ライブ おもしろくてたいへんな田んぼの一年』

サルイン/著 くもん出版 (2024/11) 1650円

2024年夏あたりから米不足が懸念されるようになって、お米が高騰している。注目されて明らかになったのは、高温や冷害、台風による被害などがなくても、そもそも米農家が高齢化し、今後、確実に減る、という産業構造の問題だ。だって、米作りは作業がたいへんなんだもの。この本は、そんな騒ぎの最中の2024年10月に出版された。したがって、出版が企画されたのはそれ以前だし、まして著者が稲作に取り組み始めたのはもっと前ということになるはずだが、なんとタイムリーな。さすが吉本興業所属の芸人さんは目のつけどころが違うね、ということでもないだろうけど。実際に田んぼに入り、全ての作業に携わってこそ可能な、究極の実況中継(ライブ)。ここでは社会科の教科書では紹介されないような、あぜ作りの実際、田んぼの水の管理の大切さ、機械を使ってもどうしても必要な手で植える作業、などなどが詳しく述べられる。副題にもあるように、やはり米農家の仕事はほんとうに「たいへん」だ。こんなにたいへんなのだから、お米の値段をつけるときには、そのへんも考慮しなければね…… かつて田んぼにまったく興味のない小学生だった著者が「いいことも、すごくイヤだったことも」書いた稲作のリアル。若いお笑い芸人が一生懸命になるくらい「おもしろい」仕事でもあるんだな、と思わせる説得力がある。これを読んだ小学生が、お米を作ることもかっこいい仕事だな、という気持ちになってくれないかなあ。著者による愛嬌のあるイラストも豊富。

『カキじいさん、世界へ行く!』

『カキじいさん、世界へ行く!』

畠山重篤/著 講談社(2024/10)1650円

カキやホタテの養殖を手掛ける漁師として、山の植林を先導した畠山重篤さんの最後の著作。「森は海の恋人運動」は1989年、宮城県気仙沼市で始まった。きっかけは畠山さんらが1984年にフランスの主要なカキ産地の一つであるブルターニュ地方を訪問したことだった。豊かな海には植物性プランクトンの豊富な川が流れ込んでいること、その川の上流には広大な落葉樹の森林がつきものであることを漁師の目で確認したのだ。そして、植物プランクトンが栄養を取り込むために必要な鉄分と森林の作る腐葉土との関係が解明されたことで、カキだけでなくさまざまな海の生物と陸の森林の関係が明らかになった経緯が語られる。ゴビ砂漠から飛んでくる黄砂が降ると能登半島で取れる海苔の品質が向上するなんて、地球は壮大な循環でできあがっているのだ、と痛感させられる。アメリカ西海岸で苦労してカキ養殖の技術を確立した沖縄出身の宮城新昌の旧跡を辿る場面など、世界各地のカキの産地をめぐる旅は、時空も超えていく。2012年、畠山さんは国連森林フォーラムのフォレスト・ヒーローの一人として授賞式に参加するためにニューヨーク市に向かう。ニューヨーク市一帯は、かつて世界最大級のカキ生産地だったことを知って、「人類が生き延びる道は明白だ。生ガキを安心して食べられる海と共存することである」という一言は、若い世代に後を託しているようだ。

『もし、世界にわたしがいなかったら』

『もし、世界にわたしがいなかったら』

ビクター・サントス/文 アンナ・フォルラティ/絵 金原 瑞人/訳 西村書店(2024/5)1980円

原題はWhat Makes Us Human、直訳すると「わたしたちを人間にするもの」という意味になる。ヒトという生物種が、生まれながらの能力によってひとり一種類は必ず使える私たちの言語のことを指している。言語とは記号を用いて情報のやり取りをする手段だ。ヒト以外の動物も鳴き声や匂いのような化学物質を使ってコミュニケーションをとっている。最近は植物や粘菌なども化学物質を使って情報伝達をしていることがわかってきている。一部の鳥の鳴き声はパーツの組み合わせの順番が重要だということから言語とみなされるようになって、動物言語学という分野が確立しつつある。しかし、そうは言っても、複雑な概念を記号(ことば)の組み合わせで無限に表すことができるという意味での言語を自然発生的に使っているのは人間だけだ。言語があるからこそ、人類の現在の姿があるのだ。

現在世界では2025年6月の時点で世界では7159の言語が使われている(この本の後書きが書かれた昨年より5言語減っている)。ほとんどは話されている国や地域では公用語とみなされていない少数言語だ。その多くがその土地の先住民の言語であり、しばしば話し手の数も少なく、消滅の危機にある。2100年までに、少なくとも半数の言語が話し手を失うと予測されている。日本国内では、日本語とは全く系統の異なるアイヌ語と、日本語とは系統が近いが独自の特徴を持つ琉球諸語と八丈語が消滅の危機にある。

言語の消滅は、ほとんど政治的・経済的な理由で起こる。多くの場合、言語も含めた先住民の文化は支配的な文化の民族によって軽視され無視されてきた。意図的に抹消を図られたことも少なくない。言語の使用者も、その言語を使うことが生活のメリットにならないと思うと、次の世代への継承を諦めてしまう。方言を使える人が減っているのも同じ理由だ(ちなみに、日本政府は地域方言を言語と認めていないが、言語学では方言と言語に区別はない)。世界の少数言語も地域の方言も、同じ圧力を受けている。

言語は、それぞれで概念の切り分け方が異なる。つまり「言語が違うと世界の見え方が違う」のである。小学5年生の国語の教科書(光村図書)に掲載されている今井むつみ氏の「言葉の意味がわかること」という記事は、「持つ」動作を表す日本語の「持つ」「かかえる」「かつぐ」などの類語と、中国語、韓国語のそれぞれの動詞が指す動作の範囲とのずれを紹介している。つまり、一つの言語の消滅は一つの「世界の見え方」の消滅を意味する。

この絵本で「最初、わたしはひとりだった」と述べられている見開きの茶色い建造物は旧約聖書になるバベルの塔だろう。次のページの「いろんな形」には、音としても文字としても、という意味が込められている。この見開きでは、さまざまな文字が絵の中に紛れ込んでいる。世界には文字を持たない言語も少なくない。せっかく文字を持っていても、多くの文字が消滅の危機にある。

では、世界に文字体系はいくつあるのか? 児童書として出版されているコンスタンティノフ『世界 文字の大図鑑〜謎と秘密〜』(西村書店、2023年)の解説によれば、歴史上292の文字体系が発明されたという。英語版しかないのだが、世界の言語に関する最新の情報はhttps://www.ethnologue.comで、世界の文字の情報についてはhttps://worldswritingsystems.orgで知ることができる。後者のサイトによれば、現在使用されている文字体系だけでも156あるということだ。「言語が違うと世界の見え方が違う」ということに関しては、今井むつみ『ことばと思考』(岩波新書、2010年)と今井むつみ・秋田喜美『言語の本質』(中公新書、2023年)が手に取りやすいだろう。

人としぜんとのつながり

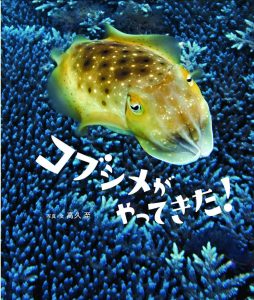

『コブシメがやってきた!』

『コブシメがやってきた!』

高久至/写真・文 アリス館(2023/06)1650円

屋久島の海に生息する大型のイカ、コブシメ。丸みを帯びた体型は、一般的なイカのイメージとはちょっと異なるが、その生態はいっそう興味深い。このイカはスミを吐いたり高速で泳ぐことができるだけでなく、周りの環境に合わせて体の色や表面の状態を変えることができる、つまり変身するのだ。透明度の高い屋久島の海、珊瑚礁、さまざまな外見に変化するコブシメの姿、そして産卵の様子など、読み応えがある写真絵本。写真と文字のバランスも良く、読みやすい。ふりがな付きで専門的な用語の漢字も使われているが、低学年でも楽しめるだろう。

『ソリアを森へ マレーグマを救ったチャーンの物語』

『ソリアを森へ マレーグマを救ったチャーンの物語』

チャン・グエン/作 ジート・ズーン/絵 杉田七重/訳 鈴木出版(2024/1)1870円

ヴェトナムの自然保護活動家であるチャン・グエンが、自分自身の経験に基づき、マレーグマの子どもを保護し、育て、自然に還す仕事を詳しく解説する。クマの保護を目指すきっかけとなった子ども時代の体験(クマを生かしたまま「熊の胆」をとるクマ工場の悲惨な状況を目撃してしまった)や、動物や自然環境について学ぶ過程の苦労(自然保護の専門家になるためには、何をするにも英語が必要だった)なども描かれており、キャリア形成の紹介にもなっている。グラフィック・ノベルの形式で描かれたビジュアルが緻密で美しい。とくに、カラーインクの特性を十分に活かした熱帯雨林の風景は、迫力すら漂ってくる。野生生物と人間の共存という重いテーマが、コミカルな場面を連ねながら展開されていくことで、人間的なリアリティのある作品になっている。

『ぞうのうんちはまわる』

『ぞうのうんちはまわる』

重松彌佐/文 しろぺこり/絵 新日本出版社(2024/7)1540円

日本で最大級のゾウ舎がある札幌市円山動物園。現在、アジアゾウ5頭が飼育されている。そのうちの1頭は2023年に動物園で生まれた。本来の生育環境である東南アジアの原生林が急速に縮小している状況で、動物園は個体数維持の重要な施設でもある。円山動物園のゾウたちは少数ながらもメスの集団ができているうえ、室内外それぞれに潜ることができる規模のプールがあるなど、ゾウらしい生活が送れる環境のようだ。大量に食べる餌も、努力して得られように工夫して与えられていて、賢い動物であるゾウも退屈しないだろう。

そして、大量に発生するのが、うんちである。円山動物園のサイトによれば、ゾウのフンは年間約140トンになるという。それはそのままだと埋め立て処分することになり、悪臭などの問題だけでなく二酸化炭素を発生して地球温暖化の原因となってしまう。それを堆肥として処理すれば、花壇や農地の土壌改良に利用でき、収穫も上がる。ということで、年間70トンの堆肥が動物園内だけでなく市内の公園や協力農家で使用され、収穫された野菜が再び動物たちの餌として動物園に戻ってくる。この循環は動物園だけにしかできないものだろうか? そんなことはないはずだ。ゴミを燃やすだけでなくエネルギーの循環を作り出す仕組みが増えていくことを期待したい。

『にじ』

『にじ』

武田康男/監修・写真 小杉みのり/構成・文 岩崎書店(2024/7)1430円

雨上がりに空に現れる虹。運がよければ1年に1−2回くらいは目にするだろう。出現のタイミングを理解していると見つける確率も上がる。小学1年生までに見たという記憶があるだろうか。虹には、その美しさやはかなさ、雨上がりによく見られるというタイミングの問題もあって、人間はさまざまな意味づけをしてきた。ただ、この本はそのような文化的な側面ではなく、あくまでも物理現象としての虹に注目するもの。美しい虹の写真だけでなく虹のできる仕組みもわかりやすく解説してくれる。仕組みがわかれば、見つけるチャンスも増えるというものだ。同じ著者による『かみなり』とあわせて、空の現象に目を向けるきっかけになるだろう。雨降りがちょっと楽しみになるかもしれない。

『ゾウのはなのあなは、どこまでつづいているの?』

『ゾウのはなのあなは、どこまでつづいているの?』

中山信一/え 高岡昌江/ぶん あすなろ書房(2023/12)1760円

ゾウの鼻はヒトの鼻と、一見まったく違う形をしているが、その解剖学的な構造は同じだ。いっぽうでゾウの鼻の果たす役割は、ヒトの鼻とは大いに違っている。ゾウは鼻を使って水を飲んだり、食べ物をつかんだりする、といった動作は、なんとなく動物番組で見て知っている。だが、ゾウの鼻の役割はそれだけではない。繊細な鼻の動きは、互いのコミュニケーションを取るために不可欠だ、という点が、この絵本の最も重要なポイントだろう。ゾウの赤ちゃんは母親だけでなく、おねえさんやおばあさんやおばさんといった血縁のメスの集団の中で大事に育てられる。そして、鼻の使い方を学ぶ。使い方には、コミュニケーションの取り方も含まれている。

本編の後、〜もう1つの「ゾウのはな」のおはなし〜として掲載されている「鼻がぶきっちょなゾウ、ラニー博子さん」は、親を失ったところを保護されたゾウの博子と著者との出会いを語る。このエピソードは、子どもにとって大事に育てられてコミュニケーションの方法を学ぶ機会がいかに重要かと痛感させられるものだ。また、野生動物が動物園で生涯をまっとうせざるを得ないことの意味も、考えさせられる。高学年の子どもたちには、この記事も、野生動物と人間とのあるべき関わり方を考えるきっかけにしてもらえればよいと思う。

『そうだったのか!カタツムリとナメクジ』

『そうだったのか!カタツムリとナメクジ』

嶋田泰子/著 はたこうしろう/絵 童心社(2025/2)1430円

最後に生きた野生のカタツムリを見たのはいつだったかなあ……。ナメクジの方は、地面に植木鉢を置いて植物を育てていた時、さんざん敵対した。近くに地面があるとコンクリートの上でもやってくるようだった。旺盛な食欲のナメクジは可愛くなかった。食害に遭っていたら、例え殻があったとしても同じように憎らしく思っただろう。

さて、このカタツムリとナメクジの飼育レポートの著者は、そのような偏見にとらわれることなく、たまたま入手できたナメクジとカタツムリを愛着を持って育て、観察している。そのスタンスは愛好家でもなく研究者のそれでもなく、強いて言うなら小学生と同じような発想で、大人のスキルを援用する、というものだ。小学生と同じような、とは、家庭で入手可能な道具と材料を使って飼育・観察するという点であるし、大人のスキルというのは大人向けの情報源と専門家の助言を駆使する点である。研究ではないので知りたいことがあっても飼っている個体を犠牲にするような実験(カラの重さを調べるために煮沸して殻だけにする、というような)はしない。愛好家ではないので、ひととおりの観察が済んだ個体は元の生息地にかえす。

カタツムリとナメクジの進化の過程や(意外にもナメクジの方がカタツムリから進化したのだ)、地球上で果たしている役割(土をつくる仕事人です)も解説しているので、身近な自然観察から生命の歴史という壮大なドラマにつながる。そのような生物学の知識も含めて、著者が知りたいことの多くは本やインターネットの情報でも手に入れることは可能だろう。でも、自分で飼って観察することで得られるのは結果としての知識だけではない。先人がどうやって知識を得たのか、ということを追体験してみることは、何より楽しい。小学生の自由研究は、こんなふうにやってみるとよいでしょう、というお手本のようだ。

巻末に参照した文献の充実したリストが掲載されている。『かたつむりの世界』(川名美佐男、近未来社)に対して『ナメクジの言い分』(足立則夫、岩波書店)というタイトルなのは、世間での好感度のレベルを反映しているようで、興味深い。

『空気を変える 地球で生きつづけるために、今わたしたちができること』

『空気を変える 地球で生きつづけるために、今わたしたちができること』

デビー・リヴィ/文 アレックス・ボーズマ/絵 あすなろ書房(2024/7)1870円

浅い水辺の断面図を描いた表紙をめくると、見返しにこの本の主役である二酸化炭素とその効果に関する用語(炭素、二酸化炭素、光合成、化石燃料、温室効果)の説明がわかりやすく述べられている。二酸化炭素は地球上の生物が生きていくのに必要な温度を確保するために不可欠だ。二酸化炭素の原料である炭素は地球上のあらゆるものに含まれていて、さまざまな形で空気中に放出される。だが、二酸化炭素が増えると気温が高くなり、高くなりすぎるとさまざまな問題が生じる。豪雨による洪水や山火事の頻発など、日頃、ニュースで耳にする災害を引き起こすのだ。では、どうやったら二酸化炭素の量を減らすことができるだろう? この本では海・水辺・土壌それぞれの働きが紹介されている。亜熱帯にあるマングローブの浅瀬は馴染みが薄いが、身近なコンブの役割が説明されているので、もっと海藻や魚を食べよう、という提案は、小学生の読者にもわかりやすいだろう。それぞれの場面に登場する動植物などの生物がきっちりとした線で描かれているので、図鑑で名前を調べることにつなげやすい。また、二酸化炭素の循環が絵の中に矢印で書き込まれている点も、わかりやすい。最後は、科学技術がもたらした課題を科学技術の力で解決できるはずだ、と力強く語りかけている。後ろの見返しには、わたしたちにできること(子どもから大人までを含めて、だが)のリストがイラストでまとめられている。

『宇宙の24時間』

『宇宙の24時間』

ロブ・ロイド・ジョーンズ/作 小学館 ( 2024/11)1870円

イギリスの出版社による「〜の24時間」シリーズの1作。イギリスで出版された図書なので、読者に語りかける役割の女性宇宙飛行士の宇宙服にはイギリス国旗が見えるが、国際宇宙ステーションの国際性を反映してさまざまな国から参加している様子が紹介されている。描かれるのは宇宙ステーションでの生活や、宇宙ステーションと地球との往来、そして宇宙飛行士になるためのキャリアについてなど。無重力とはどのようなものかを、食事風景やゴミの扱いなど、日常生活が具体的に述べられるので、予備知識のない読者にも理解しやすいだろう。宇宙ステーションの24時間のうち、実際には1/3は就寝時間なので、コントロールされた時間内のスケジュールに沿った展開ということになるが、少々ハプニングも発生して物語性も盛り込まれている。

原書はamazon.ukではChildren’s Science & Nature Comics & Graphic Novelsの9位(ジャンル分けが細かいが)になっており、それなりにヒット作となっている。学校の授業で発展させることを想定されているシリーズで、原書の出版社サイトには発展教材用のpdfも載っている。原書の設定では対象が7歳以上ということになっている。

『リスたちの行進』

『リスたちの行進』

堀直子/作 平澤朋子/絵 新日本出版社(2024/9)1650円

小学校4年生の由森(ゆもり)は海の見えるこのまちに引っ越してきたばかり。ある日、クラスの友達の一人が飼ってはいけないタイワンリスの子を拾って育てていることを知る。そもそも住まいの団地はペット禁止。さらに、特定外来生物であるタイワンリスは生態系を破壊し在来種のニホンリスと競合するという理由で「処分」の対象であると聞かされる。しかし、モモと名付けて赤ちゃんリスを懸命に育てている友人を見ると、せっかく助けた命を見捨てることはできないと思う。悩んだ末、タイワンリスを持ち込んだ責任は人間にあることや、ニホンリスが減っているのは生息地の開発の結果でもあることを知り、タイワンリスとの共存の道を大人に向けて提言することを思いつく。

愛情にあふれたおことちゃん、責任感の強いゆもり、ニホンリスを守りたいリラ、こわいものなしの小夜子と、クラスの女子がそれぞれに信念を持っているところがすがすがしい。一方、男子はあまり好意的に描かれていないことが気になるが。大人がさりげなくサポートする側にまわっている描き方が、これは表紙に描かれている女の子たちの戦いなのだという読後感をもたらしていると言える。

『しょうこをつかめ! コレラのなぞをといた医者ジョン・スノウ』

『しょうこをつかめ! コレラのなぞをといた医者ジョン・スノウ』

デボラ・ホプキンソン/文 ニック・ヘンダーソン/絵 光村教育図書(2024/11)1760円

コレラは今ではコレラ菌によって引き起こされる経口感染症であるという理解が広まっている。その歴史は意外に新しく、インドで進化したこの細菌が広い世界へと乗り出していったのは19世紀の初頭のことだった。その後、人口密集した都市を抱えていたヨーロッパの各地では、突発的な流行が間を置いて繰り返された。当初、医学界で信じられていたのは、病気の原因は悪臭に含まれるという説だった。しかし、嘔吐と下痢を繰り返す症状から、原因が口から入るものだろうと考えた医師たちもいた。この本の主人公、ジョン・スノウはその一人だった。田舎の貧しい一家の長男として生まれたスノウは、地方の医師に弟子入りすることで医学の道に進んだ。その後、当時はまだ新しい技術だった麻酔学を極め、ヴィクトリア女王を含めて上流階級の患者をみるまでになった。その一方で、貧しい患者も分け隔てなく診察した。そして、貧しい人々の住む地域で発生する病気、とくにコレラに関して興味を持ち続けていた。1854年9月初めに発生したロンドンでの感染者の飲み水を調べ上げたスノウは、原因をブロード街の井戸と同定。8日、スノウによる提言に基づいて、感染源と特定された井戸の使用が停止された。

病気の原因がなんであれ、ある病気の原因を究明するためには、患者の行動について詳細な記録がなければならない。それには、ちょうど事件の捜査をする探偵がするのと同じような徹底した聞き込みや証拠の収集が不可欠だ。だが、同じデータを目にしていても、原因についての推測が間違っていたら、だいなしだ。当時、役所にいた医師たちは権威主義的な発想から抜け出すことができず、スノウが指摘したコレラの原因を信じるものは、ほとんどいなかった。しかし、彼がとった原因究明の道筋は、やがて疫学調査の基本となっていった。

ジョン・スノウの事績はいくつか詳しい書籍が出版されている。同じ著者による『ブロード街の12日間』(あすなろ書房、2014)は高学年向けに書かれた長編小説。大人向けには『コレラ、クロロホルム、医の科学:近代疫学の創始者ジョン・スノウ』(ピーター・ヴィンテン=ヨハンセンほか著, メディカル・サイエンス・インターナショナル、2019年)、『医学探偵ジョン・スノウ: コレラとブロード・ストリートの井戸の謎』(サンドラ ヘンペル 著、日本評論社、2009)といった評伝がある。ロンドンに船で運ばれたコレラ菌は、開国直後の日本にも上陸した。1858年、全国を席巻するコレラ禍のなかで、当時江戸の台所とも呼ばれた銚子の町の防疫にあたった医師、関寛斎の伝記『コレラを防いだ男 関寛斎』(柳原三佳・著、講談社、2022年)が児童書として出版されている。

『森に帰らなかったカラス』

『森に帰らなかったカラス』

ジーン・ウィリス/作 山崎美紀/訳 徳間書店(2024/10)1760円

1957年春、ロンドン郊外テディントンは鉄道でロンドンのウォータールー駅から西に18キロ。通勤の便が良い住宅地だが、駅から10分くらいで広大なブッシー公園の入り口があり、自然豊かな土地でもある。駅前のパブの一人息子ミックは、11歳。家族ともども動物が好きだ。ある日、親友のケンと一緒に公園で、巣から落ちたニシコクマルガラスのひなを見つける。親には見捨てられてしまったようだ。ミックは怪我をしているひなを家に連れて帰る。ジャックと名付けられたひなはミックの両親を巻き込んで大事に世話をされ、やがて自力で飛べるようになった。ところが、鳥小屋の扉を開けたままにして外に出してやっても戻ってきてしまう。ジャックは、夜はパブのお客たちの人気者になり、昼間は、駅に到着する列車と並んで飛び、そこでも人気者になった。

高速で列車と並んで飛ぶジャックは小さなパイロットに例えられる。ミックの父、ビルは戦時中、英国空軍で爆撃機に搭乗していた。ミックにとっては英雄である父は、しかし、ドイツ軍の捕虜となったらしい。ミックたちをさりげなく支えてくれるテディントン駅の駅長は、空襲でかけがえのないものを失った。パブのお客の中には、戦争中の経験に今も苦しめられている人もいる。イギリスは戦勝国で、自由のためにヒトラーと戦ったという誇りがあるとはいえ、庶民は多大な犠牲を払ったのだ。ミックは、大人たちが抱えている苦しみの一端を理解するようになる。

ニシコクマルガラスとミックの物語は実話である。ミックはのちにロンドン動物園に就職し、主任飼育係としてさまざまな動物たちを担当した。作中で語られるジャックの冒険は、当時、新聞記事となった。巻末でありし日の姿を写真で見ることができる。

なお、イギリスでも日本でも、現在では野生生物を個人が保護することは法律で禁じられている。青森県ではその地域を所管する農林水産事務所に連絡すると職員が保護にあたることになっている。ただし、カラス類その他、保護の対象とならない種もある。

『AIは人を好きになる? 科学技術をめぐる15の疑問』

『AIは人を好きになる? 科学技術をめぐる15の疑問』

ピエルドメニコ・バッカラリオ,フェデリーコ・タッディア/著 マッシモ・テンポレッリ/監修 日永田 智絵/日本版監修 有北 雅彦/訳 太郎次郎社エディタス(2024/7)1980円

副題にあるように、A Iに至るまでのテクノロジーの歴史から説き起こしている。テクノロジーとは何か(テクニックとはどう異なるのか)という根本的な説明から始まり、発見と発明の違い、科学者と発明家の違い、などの解説の先に、現代のテクノロジーの最先端としてAIや、インターネット、ロボットなどの技術の現状と未来の予測が述べられる。注目すべき点は、全体として科学技術の発展を人間の生活を利するものとして描きながらも、想定されている読者である子どもたちの日常的な場面で注意すべきポイントがわかりやすく解説されていることだ。ネットの世界では「製品がタダの場合、君自身が製品になる」であるとか、ネットいじめの存在とその対策などが具体的に述べられている。そして、テクノロジーの最終的な形態は循環型の社会をつくることであると明言している。原書がイタリア語であることから、英語圏の情報に偏らない視点であることも特徴的だ。また、科学技術の発展に貢献した女性たちが積極的に取り上げられている。小学生にとっては難しい部分もあるかもしれないが、親しみやすい文章で興味をそそる。

ブッククーポンとともに配布している「本はともだち」は、ことしあたらしく、みなさんにおすすめする本を紹介するものです。なんどもくりかえし読んでみたくなるわくわくするおはなしや、おとなになってもやくにたちそうな情報いっぱいの本など、ながくそばにおいてもらえる本をえらんでいます。

「本はともだち2025」作成メンバー

監修:戸田山みどり(八戸工業高等専門学校 名誉教授、日本児童文学学会会員)

編集・イラスト:森 花子(八戸ブックセンター)

八戸市学校司書 八戸市立図書館職員

【おまけ】ブックリスト作成記念として、ぬりえを作りました。以下よりダウンロードいただけますので、ぜひぬってみてください!